Wenn man sich mit der Astronomie auseinanderzusetzen beginnt, stolpert man bald über die Tatsache, dass Spiegelteleskope die Linsenfernrohre schon längst über weite Strecken abgelöst haben. In diesem Beitrag will ich erläutern wie das wahre Arbeitsgerät der Astronomen und Amateurastronomen aussieht und warum das so ist.

In Christophs Beitrag haben wir gesehen, dass es den Astronomen nicht ausschließlich um Vergrößerung und Auflösung geht, sondern auch das Lichtsammelvermögen der Teleskope eine wichtige Rolle spielt. Die Distanzen im Weltall sind gigantisch und die meisten interessanten Objekte sehr lichtschwach. Nun geht es darum, wie viel Licht ein Teleskop sammeln kann. Je heller ein Objekt im Fernrohr erscheint desto besser. Dabei gibt es eine einfache Faustregel, der doppelte Teleskopdurchmesser erzeugt ein 4-mal so helles Bild.

Spiegel versus Linse

Somit wären wir beim eigentlichen Thema angelangt. Wo liegen die großen Unterschiede zwischen Spiegel- und Linsenteleskopen? Ein Vorteil von Spiegelsystemen liegt in der Fertigung. Linsensysteme können nutzbar nur bis zu einem Durchmesser von einem Metern gefertigt werden, die größten aktuellen Spiegelteleskope haben über 10 Meter im Durchmesser. Bei Linsensystemen muss das Licht durch die Linse durch bevor es beobachtet wird, am Spiegel wird es nur reflektiert. Beim Durchdringen von Linsensystemen entstehen mehr Abbildungsfehler als bei der reinen Reflexion an einem Spiegel. Aber auch die Reflexion ist nicht frei von Fehlern. Dazu gibt es aber tolle Teleskopsysteme, die eine nahezu fehlerfreie Abbildung liefern. Es gibt auch Linsensysteme, die nahezu fehlerfreie Abbildungen liefern, solchen sagt man auch eine bessere Farbwiedergabe nach, doch sind solche sog. Apochromaten sehr teuer. Und eben deshalb, weil Spiegelteleskope größer gebaut werden können und im Verhältnis zu den Kosten eine sehr gute Abbildung liefern, werden Spiegelsysteme bevorzugt.

Wie funktionieren Spiegelteleskope?

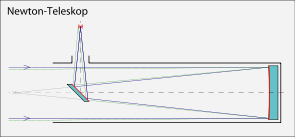

Im Prinzip bestehen Spiegelteleskope aus mindestens zwei Spiegeln, wobei der Hauptspiegel konkav geformt ist (also wie ein Löffel nach innen gewölbt), das Licht sammelt und auf den Sekundärspiegel reflektiert. Beim Newton-Teleskop ist der Sekundärspiegel flach und schräg angebracht und reflektiert das vom parabolisch geschliffenen Hauptspiegel gesammelte Licht zum Okular oder zur Kamera. Bei anderen Systemen kann auch der Sekundärspiegel gewölbt sein (das dient oft zur Fehlerkorrektur oder einfach zur Verlängerung der Brennweite). Der Hauptspiegel ist auch nicht immer parabolisch geformt, aber immer konkav. Manche Systeme haben ein Loch in der Mitte des Hauptspiegels und man schaut wie bei einem Linsenfernrohr hinten hinein. Beim Cassegrain-System ist das zum Beispiel der Fall.

Durch zwei unterschiedlich geschliffene Spiegel ist man in der Lage, Abbildungsfehler des Systems zu minimieren.

Linsenteleskope funktionieren hingegen immer gleich. Vorne befindet sich ein Linsensystem aus einer oder mehreren Linsen, die das Licht sammeln und hinten befindet sich dann eine Kamera oder ein Okular, womit beobachtet wird.

Warum setzen die Profis auf Spiegelteleskope?

Der Alltag von Profiastronomen besteht aus der Datenanalyse von “Himmelsfotos”. Das Licht von Sternen, Galaxien und anderen interessanten Objekten wird mit speziellen Messgeräten und Kameras analysiert. Die meisten Großteleskope bieten gar keine Möglichkeit mehr um visuell zu beobachten. Das Fotografieren des Himmels hat den Vorteil, dass man sehr lange belichten kann. Beim Belichten sammelt man sozusagen die Lichtteilchen (sog. Photonen) von den Himmelsobjekten und erhält mit zunehmender Belichtungszeit hellere Bilder also mehr Information. Deshalb sieht man auf Fotos auch mehr Details als mit bloßem Auge (siehe Buntes Weltall?). Die lange Belichtung von Himmelsobjekten ist aber gar nicht so einfach, da sich die Erde dreht (es gibt auch noch andere Probleme wie unsere Atmosphäre, worauf ich aber nicht genauer eingehen möchte). Also muss das Teleskop gegen die Erddrehung nachgeführt werden. Solche Nachführungen sind vor allem bei sehr großen Teleskopen wirklich aufwändig. Also ist auch bei der Fotografie eine große Öffnung von Vorteil. Und der Bau solcher Großteleskope ist nur mehr mit Spiegeln technisch möglich.

Wer verwendet was und wozu?

In der Amateurastronomie kann man zwischen Fotografen und visuellen Beobachtern unterscheiden. Bei der Fotografie kommt es auf eine gute Nachführung und eine hochwertige Optik an. Über Belichtungszeiten kann da schon mal der eine oder andere fehlende Zentimeter bei der Öffnung korrigiert werden. Man findet bei Fotografen deshalb meistens optische High-End Produkte, wie die erwähnten Apochromaten (Linsenfernrohre) oder teuren Spiegelteleskope, die eine gute Abbildung garantieren.

Am Foto werden Details sichtbar, die der visuelle Beobachter gar nicht wahrnehmen kann. Für ihn kommt es vorerst wirklich nur auf die Größe an. Je mehr Öffnung, desto mehr Licht, Auflösung und somit auch Details. Deshalb sind in der visuellen Beobachtung vorwiegend Newtonteleskope vertreten. Meistens auch auf einer sog. Dobson-Montierung, um das Auffinden von Objekten zu erleichtern. (siehe Bild oben, beim Dobson wird das Objekt bloß durch Verdrehen und Schwenken eingestellt.)

Zusammenfassend kann man sagen, dass Astronomen große Teleskope brauchen, um viel Licht zu sammeln. Das Vergrößern steht dabei gar nicht so im Vordergrund. Die Profis nutzen ihre Fernrohre zum Fotografieren und brauchen deshalb auch optische High-End Geräte. Bei den Amateuren kann man zwischen Fotografen und visuellen Beobachtern unterscheiden. Die visuellen sind bei der Optik nicht zu anspruchsvoll, brauchen dafür aber richtig große Teleskope.